うさぎが抱っこを嫌がる最大の理由は『捕まる』と感じるからです。

飼い主さんとうさちゃんの信頼関係ができれば、きっと抱っこしてなでなですることができるようになるでしょう。

うさちゃんが嫌がっているのに、慣れさせようとして無理やり抱っこするのはNG。

距離感は時間を掛けて埋めるようにしましょうね。

それでは、抱っこを嫌がるうさぎへの接し方について御覧ください。

スポンサーリンク

関連のおすすめ記事

-

夏コミの服装!初めて参加する女性が知っておきたい夏コミの服装

初めて夏コミに行く女性の中には、一体どんな服装で行けば良いのかわからない人もいるのではないでしょうか...

-

貯金額が300万円を目指せ!一人暮らし・低収入でも貯めるには

貯金額目標300万円!一人暮らしでも、低収入でもしっかりと貯金をする方法をお教えいたします!...

-

自転車が歩道でベルを鳴らすのはNG!歩行者への有効的なマナー

自転車が歩道でベルを鳴らすのは歩行者に対してマナー違反になります。では、歩道を自転車が走行するときに...

スポンサーリンク

うさぎが抱っこを嫌がる。抱っこはできないよりできたほうがいい

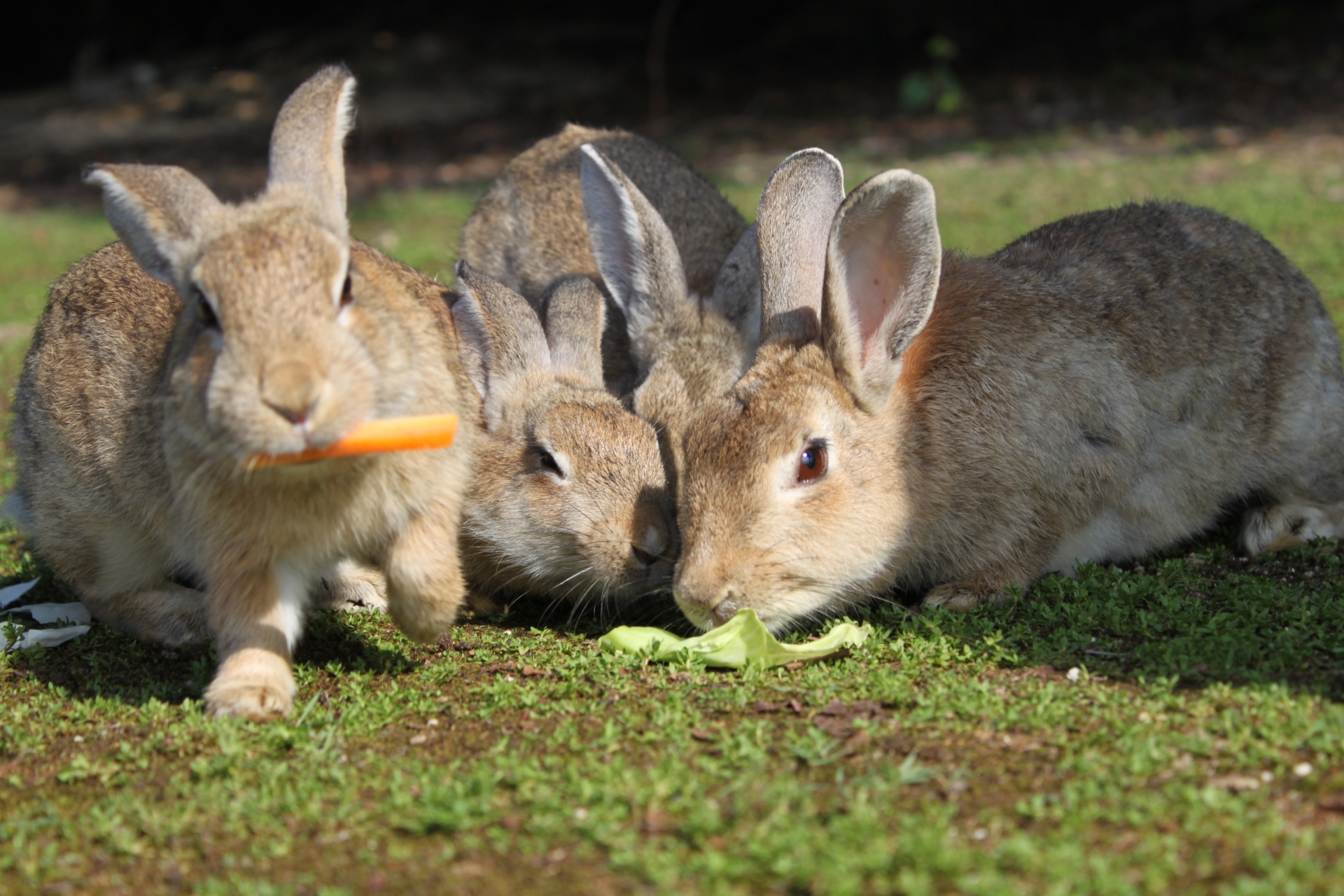

うさぎはペットとしての人気も高く、見ていてもその可愛さから癒やされます。

しかし、抱っこをさせてくれないということで悩んでいる飼い主は、意外と多くいるようです。

抱っこをしようとすると暴れたり、逃げようとして嫌がってしまうようです。

こんなに嫌がるなら、抱っこすることを諦めた方がいいのかとも考えてしまいます。

結論からすると、うさぎの飼い主としてこれから育てていくなら、抱っこは出来ないよりは出来た方がいいです。

育てていく中で、抱っこの必要性を感じる場面は度々あるはずです。

抱っこが必要になる場面

例えば爪を切るときです。

うさぎの爪は一生涯伸び続けます。

本来のうさぎは土を掘ったり、走ったりすることで適度な長さに削られます。

しかし、ペットのうさぎだと爪が削られるほど土を掘ったりする機会はありません。

だからといってずっと伸ばしておくことは、怪我をしてしまう危険性があるのでNGです。

飼い主が定期的に切ってあげる必要があります。

ですが、抱っこをさせてくれないうさぎの爪を切ることは、難しいというか不可能に近いでしょう。

逃げようとするうさぎの爪は切れませんよね。自分で切ることが無理だからと獣医へ行く場合も同じです。

抱っこすることが出来ないと、病院へ連れて行くことも出来ません。

抱っこ出来た方がいいという理由は、うさぎを健康的に育てるために必要だということです。

メスのうさぎは警戒心が強いので抱っこを嫌がる傾向が強い

抱っこを嫌がることがあるには、うさぎの特性が関係しています。

うさぎは野生で暮らしていた頃、小型の草食動物のため敵に狙われやすい存在でした。

いつどこに敵がいるかもわからない環境で暮らしてきたので、警戒心が強い動物です。

敵の気配を感じれば、見つかる前に逃げるという方法で自分の身を守ってきました。

うさぎにとって逃げるということは、本能的な自己防衛

信頼関係が出来ていない状況で抱っこをされることは、人間にとっては愛情のつもりでもうさぎにとっては捕獲されたと感じてしまうのです。

中でも特にメスのうさぎは、母性がゆえの警戒心が強く抱っこされることを嫌がります。

時には威嚇して必死の抵抗を見せることもあります。

きちんと信頼関係を築き、何度も抱っこの訓練をすることで克服することは十分に可能ですが、何度も無理矢理のように抱っこを続けると完全に敵だと認識してしまい、信頼関係を築くことすらも難しくなってしまうので、うさぎの負担にならないペースで練習させてあげて下さい。

やってはいけない抱っこについて

元々抱っこされることが得意ではないので、間違った抱っこの仕方をするとさらに怯えてしまいます。

恐怖やストレスから体調を崩したり、寿命を縮めてしまうことにもなるので、絶対にこれから紹介する抱っこの仕方はしないで下さい。うさぎの耳を持つ

- 力ずくで無理矢理抱っこする

- 立ったままの高い姿勢での抱っこ

- 何かをしながら「ながら抱っこ

- 餌でおびき寄せてからの抱っこ

確かに耳を持つ、無理矢理抱っこは嫌がるのは当然ですが、他の抱っこはどうして嫌がるのかわかりますか。

まず立ったままの抱っこは、とにかく危険です。

突然うさぎが逃げたとき、人間の身長の位置から飛び降りることになるので、怪我をしてしまう可能性があります。

うさぎも安定していない場所に不安を感じてしまうので、抱っこするときは必ず座って安定した姿勢でしてあげて下さい。

ながら抱っこはうさぎが愛情を感じません

赤ちゃんや動物は相手の気持ちを敏感に察するので、自分に愛情を持って接していないことを感じ取ります。

愛情を感じてくれない飼い主とは、信頼関係が築けないことは当然です

また、ながら抱っこだとうさぎの状況をすぐに判断してあげることが出来ず、変化に気付いてあげるのに時間がかかります。

餌を使った抱っこは悪いわけではありませんが、餌を使わないと抱っこさせてくれないことが問題です。

あくまでも餌を抱っこした後にご褒美として与えるのはいいですが、餌でおびき寄せてからの抱っこでは、餌のために抱っこされている感じですよね。

餌を使わなくても抱っこさせてくれる関係性が大切です。

うさぎを抱っこする時に気をつけること

うさぎを抱っこするときには、うさぎが嫌がらないように配慮してあげる必要があります。

抱っこの仕方だけではなく、嫌がったときの対処法などにも気をつけるべきなので、理解した上で抱っこをしてあげましょう。

うさぎのテリトリーの範囲では抱っこしない

うさぎは縄張り意識の強い動物です。

うさぎのケージが置いている場所や、普段の行動範囲の中で抱っこすると、自分のテリトリーに侵入してきた敵だと判断します。

自分のテリトリーを守るために威嚇したり興奮したりするので、テリトリーの外で抱っこをしてあげましょう。

抱っこの時間は短めに

抱っこは怖くないということを理解してもらうために、抱っこは短い時間にしてあげます。

最初は数秒程度の本当に短い時間の抱っこからスタートして、慣れてきても最長で3分以内の抱っこになるようにしましょう。

少しでも嫌がる素振りがあればすぐに下ろしてあげて、抱っこされてもいつでも自由になれるということもうさぎに理解させてあげましょう。

うさぎの反応をみて嫌がる抱っこはしないこと

うさぎの方からも抱っこが嫌だ、という反応をして伝えてくれることもあります。

嫌がる反応を見せるときは、抱っこをせずに自由にさせてあげましょう。

うさぎの足ダン

非常にわかりやすい反応です。

後ろの足を蹴り上げる行動で、抱っこする相手を蹴って逃げようとしています。

とても強く嫌がっている様子なので、すぐに離してあげましょう。

うさぎの鼻息が荒くなる

我慢をしているとうさぎは鼻息が荒くなります。

抱っこをやめても鼻息が荒いままなら、どこかに痛みを感じていたり、暑さを我慢している可能性があるので様子を見てあげましょう。

うさぎが歯ぎしりをする

大きな音で歯ぎしりをしている場合は、警戒や威嚇を表現しています。

うさぎの生態について理解を深め、楽しく過ごせる環境を作ってあげましょう。